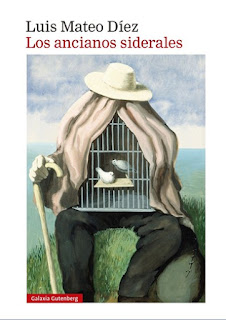

LUIS MATEO DÍEZ

(Villablino, León 1942) es uno de

los más destacados narradores del panorama de las letras contemporáneas. En su

fecunda producción cabe citar novelas como La fuente de la edad (1986) —con la

que obtuvo el premio de la Crítica y el premio Nacional de Narrativa—, El

expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), Fantasmas del

invierno (2004), La soledad de los perdidos (2014) y Vicisitudes (2017). Con La

ruina del cielo fue distinguido de nuevo en el año 2000 con el premio de la

Crítica y el Nacional de Narrativa. El reino de Celama (2003) reúne sus tres

novelas ambientadas en ese territorio imaginario, y en El árbol de los cuentos

(2006) la aportación a un género narrativo que cultiva con asiduidad. El

volumen Fábulas del sentimiento (2013) recoge las doce novelas cortas de ese

ciclo narrativo. Es miembro de la Real Academia Española, premio Castilla y

León de las Letras y premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. También ha

obtenido los premios Ignacio Aldecoa de cuentos, Café Gijón de novela corta,

Miguel Delibes, Observatorio D’Achtall de Literatura y Rivas Cherif por la

adaptación teatral de Celama. En este mismo sello ha publicado La piedra en el

corazón (2006), El animal piadoso (2009), La cabeza en llamas (2012), que fue

distinguida con el premio Francisco Umbral al libro del año, Los desayunos del

Café Borenes (2015) y El hijo de las cosas (2018). Su obra se ha traducido a

otras lenguas y ha sido llevada al cine y al teatro.

Guchi y Luz, in memoriam

I

LAS EDADES CONGÉNITAS

1

CAVERNAL, MEDIA MAÑANA

En la media mañana de aquel 13 de

abril cayó un pájaro al pie del pozo artesiano del patio de la Convalecencia y,

de los tres internos que merodeaban con la inquietud de un mal que no acababa

de curarse, fue Omero el que primero se percató y, antes de decidirse a

recogerlo, observó a los otros dos para comprobar que no se habían dado cuenta.

Cardo y Candín eran de todos los

internos del Cavernal los que más males padecían y los que con mayor inquietud

los cultivaban, hasta el punto de haber encontrado el mejor entretenimiento en

la contabilidad de los mismos y un acicate para que la zozobra no disminuyera.

Entre los enfermos el mal solía

asumirse con la confianza que proporciona un padecimiento asimilado en la

rutina, y nadie se vanagloriaba ni se lamentaba de lo que suponía, con la

excepción de Candín y Cardo, empecinados en el cultivo de la dolencia para que

la tranquilidad no los anonadara.

Omero se acercó al pájaro y,

antes de que Cardo y Candín, llegaran a su espalda, lo cogió y lo guardó en el

bolsillo del pantalón, convencido de que ellos no lo habían advertido.

—No es lo que vale un peine —iba

diciendo Candín a su espalda, cuando todavía Omero no se había vuelto—. Es lo

que vale la pericia del peluquero o la calva de quien no lo necesita. Un peine

o una guadaña, según se trate de un pelado al cero o del corte que precisa la

alfalfa, cuando madura el forraje. Me duele la rabadilla, estoy doblado.

Omero se encogió de hombros.

El pájaro había caído

limpiamente; tenía las plumas de los otros que había recogido en parecidas

ocasiones y el pico azafranado con que su amigo Marlo cuantificaba la señal,

muy atento también a las expectativas y los avistamientos.

—Hay una tendencia a que nada

falte cuando menos se necesita —dijo Cardo cuando Omero estuvo muy cerca de

ellos—. Yo no sé lo que tiene que ver un deseo con una interrupción. Quieras o

no quieras, según venga a cuento y, en último caso, cedes parte de lo que

ganaste o te quedas a dos velas. El que calla, otorga. y el que mira para otro

lado no tiene disculpa. Conviene estar a las duras y a las maduras. Es la

jaqueca la que me despierta, sin aviso.

—Bueno —dijo Omero que volvía a

encogerse de hombros y metía la mano en el bolsillo para palpar al pájaro— yo

la verdad es que me voy reponiendo aunque siga sin muchas ganas. La compañía me

sirve para tener menos necesidades y lo que más quiero es que el doctor Belarmo

no me vuelva a medir las orejas. Tampoco me gusta la cicuta ni uso aceite de

ricino en vez de colonia. Así me luce el pelo, no como a otros que se les cae

lleno de rendijas.

Cardo y Candín recularon para en

seguida emprender, uno al lado del otro, la vuelta al pozo artesiano, sin que

Omero se decidiera a ir tras ellos.

—No hay que dar el parte de nada

—dijo Candín volviéndose, cuando Omero acariciaba al pájaro con la mano y

sentía lo que podía ser una palpitación, al aprisionarlo más de lo debido en el

bolsillo—. Lo que se es y lo que se tiene es lo que cada cual administra, y

allá películas. Yo no quiero que el doctor Belarmo me ponga el fonendo en las

varices y, sin embargo, siempre queda algo por auscultar donde menos se piensa.

Es el caso de una prima mía que, tras muchos años de molestias y abortos, le

hicieron una auscultación en la cadera y comprobaron que tenía la pelvis del

revés, igual que un embudo al que le hubieran dado la vuelta. Entonces el

marido de mi prima dijo que con aquella cavidad el matrimonio no era válido ya

que, como mucho, resultaba inconcluso, y se fue con viento fresco. Este hombre,

si todo hay que decirlo, padecía una hernia inguinal que se le salía cuando se

esforzaba más de la cuenta. La protusión no era operable. Una inguinal puede

resultar más laboriosa que una de disco o de hiato. Todas son muy

perjudiciales, ninguna es de recibo. Yo prefiero la urticaria.

Entre Cardo y Candín existía una

similitud que Omero percibía sin darle importancia y ahora, cuando iban delante

de él, los veía como dos figuras rezagadas que compartían el mal con la

resignación de quienes jamás disfrutaron de los bienes terrenales y, en lógica

correspondencia, de la salud que los hacía apetecibles.

Omero no tenía esa condición del

enfermo querencioso que profesionaliza la enfermedad para que en el mundo no

haya otra cosa que el mal que la contiene, de manera que la vida tenga

solamente la exclusiva de esa contingencia y con ella se pueda subsistir.

Para Omero, más allá de las

precariedades crónicas, que frecuentemente le llevaban a la enfermería, había

otros intereses y dedicaciones, y no era un habitual del patio de la

Convalecencia, el más solitario del Cavernal y el que más infundía la reserva

de un temor que entre los internos nadie mencionaba, ya que el pozo artesiano

ocultaba el secreto de algunas muertes o desapariciones envueltas en el tiempo

remoto en el que el edificio tuvo otros destinos.

Para Omero ir detrás de Cardo y

de Candín era también una suerte de disimulo que además satisfacía

comparativamente su situación; menos enfermo que ellos, sin zozobras e

inquietudes, apenas alterado por la aversión al fonendo del doctor Belarmo y a

lo que sus orejas significaban en su curiosidad profesional.

El pájaro palpitaba, las plumas

tenían una suavidad que parecía contraer la palpitación en la yema de los dedos

que a Omero le producía el regusto de una vida diminuta a punto de extinguirse.

—Hoy estamos peor que ayer —musitó

entonces Candín cuando iba unos pasos por delante de Cardo, con aparente

intención de no hablar con nadie, como si repitiese para sí mismo el

diagnóstico de una edad caduca—. La pena de dar tantas vueltas sin ir a ningún

sitio se parece a la del que no se mueve porque no tiene ganas. Cualquier día

me siento y no vuelvo a levantarme. Doy cuatro cabezadas, evito las

contradicciones y las condolencias y me hago el sueco, como si ni mi vida ni

mis flatulencias tuvieran otro sentido que el de la reverberación y el estado

de sitio. No voy a acomplejarme con cualquier desaguisado, sabiendo que en la

existencia humana hay criterios que parecen de ultratumba. Donde no crece la

hierba, no hay guadaña que valga. Me doblo como una esquina.

—Yo no tengo paciencia para

contar lo mismo con los dedos de la misma mano —musitó Cardo alterado, y cerró

el ojo derecho con la inquina de una amenaza—. Los que vengan detrás ya pueden

arreglarse con lo que puedan, porque de mi parte ni una raspa conseguirán. No

soy un hacendado pero tampoco un pusilánime. El bien se lo curra el que tiene

tiempo y ganas, el mal no necesita esfuerzo, aflora sin regarlo y el campo está

lleno de plantas marchitas y cardos borriqueros. Podía contar lo que le sucedió

a un primo mío al que mató la hombría de bien, la probidad que le cegó la razón

y lo hizo inocuo, pero ahora no tengo ganas, igual mañana cuando desayunemos,

por si acaso o por si no fuera adecuado. Hay muertes que rechinan, sobre todo

cuando al que matan no lo entierran como es debido, según lo que supuso su

acabamiento. Estoy reumático.

Omero les vio alejarse del pozo.

Caminaban uno al rabo del otro en

una dirección imprecisa que lo mismo podía llevarles a la esquina del Ramo que

a la de la Gárgola, o dejarlos aislados sin que las cabezas conectaran con la

indicación de los puntos cardinales de la Convalecencia, siempre confusos en el

patio donde los enfermos tenían las menores posibilidades de curación.

Omero se escondió tras el pozo,

cuando ellos ni siquiera volverían la cabeza por la curiosidad de saber si

seguía a su lado o, como casi siempre, los abandonaba a su suerte tras haberlos

regañado y echado en cara lo poco que valían, lo malos que estaban y el olor

que despedían al aceite requemado de las sartenes y al azufre con que el doctor

Belarmo les frotaba la cabeza.

Sacó el pájaro del bolsillo; ya

no palpitaba pero el pico se abría en un suspiro.

Lo acercó al oído y se mantuvo

prestando atención a lo que el suspiro supusiera si algo todavía pudiese

escuchar, si quedaba un mensaje o una notificación, según las instrucciones de

su amigo Marlo, como resultado de los avisos y avistamientos, ya que los

pájaros seguían cayendo de acuerdo a las previsiones y entraba en lo posible

una indicación o contraseña.

De lo que el pájaro pudiera decir

no iba a quedar constancia y, sin embargo, afinando el oído como en tantas

otras capturas, podría escucharse lo que los más rezagados de las últimas

bandadas, los que más tarde o más temprano terminarían cayendo sobre los patios

del Cavernal, transmitían como un mensaje más o menos azaroso o confuso.

—Todo esto viene a cuento —se

dijo Omero, muy satisfecho de que sus correligionarios avistadores pudieran

constatar una vez más la idea, siempre obvia, de que pájaro en mano vale más

que ciento volando— de lo que las penalidades de la edad procuran y obtienen,

que no es otra cosa que la necesidad de echarle imaginación a lo poco que nos

queda. Alguien debe echarnos un cuarto a espadas para que haya nave o buque

donde de nada valen los coches de línea o de punto, un vehículo que considere

la estratosfera como una carretera comarcal o un camino de tierra, sin que las

vías estelares pierdan las cunetas ni dejen de estar asfaltadas. Lo que viene a

cuento es lo que en el Cavernal se vislumbra o divisa, aquello que

descubriremos sin necesidad de periscopio y escafandra, con el mero aviso de la

pajarería y la retreta.

El pájaro había expirado y Omero

sentía entre sus dedos, en las plumas cerradas, lo que quedaba del estertor,

que fue lo último en el impulso de su caída, un vacío de lentitud y fuerza que

derrotaba el vuelo, cuando probablemente el resto de la bandada ya se había

esparcido como una mancha rota en la media mañana del Cavernal, donde Cardo y

Candín volverían a confundir los puntos cardinales de la Convalecencia.

—Digo también que nunca somos lo

que queremos —convino Cardo, cuando Candín asentía con la cabeza sin

preocuparse de lo que su amigo hablaba—. No hay mayor disentimiento que el de

la voluntad y el deseo, si lo que hace falta es cantarle las cuarenta al que se

subió a la parra y quiere establecer un nuevo orden universal, así por las

buenas. Me dan arcadas, se me revuelven las tripas.

—No lo somos —aseguró Candín,

que tenía la sensación de haber visto caer un pájaro junto al pozo artesiano, y

a Omero cogerlo disimulando para que ellos no se enterasen— y no hay bien que

por mal no venga, aunque los pájaros donde mejor están es en las jaulas y no en

el bolsillo del pantalón de quien anda ojo avizor. Yo la voluntad la perdí con

menos años que la paciencia, y el deseo siempre me pareció el rasero de la desgana.

Hay en el Cavernal muchos que no se conforman y otean el horizonte como el

firmamento de su frustración, o el recelo de aquello a lo que aspiran, igual

vanidad para los mismos años, el propio tiempo de quienes enfermamos con la

edad sin que haya vacunas. Voy a orinar, si no te importa.

—Mea y resiste, yo también estoy

doblado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario