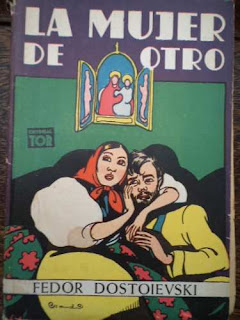

FEDOR DOSTOIEVSKI

En `La mujer de otro`, las cuitas del protagonista, Andrévich, permiten al autor aproximarse tanto a la realidad social del siglo XIX como a las profundidades del alma de este hombre que vive obsesionado por el fantasma de los celos. Dostoievski utiliza la ironía para poner de manifiesto el comportamiento extravagante, ridículo e incluso patético del protagonista. `La mujer de otro` provoca la sonrisa del lector por la hilaridad de alguno de sus episodios, pero también nos muestra los desvaríos a los que llegar este personaje a causa de los celos, hasta el punto de convertir el amor que siente por su joven esposa en un auténtico tormento.

Fuente: NN.

La mujer de otro y el marido bajo la camaI

—Por favor, señor, ¿me permite que le haga una pregunta?

El transeúnte se sobresaltó y miró un poco intimidado al individuo que, envuelto en una piel de vulpeja, le interpelaba de aquella forma a las ocho de la noche en plena calle. Como se sabe, cualquier petersburgués puede asustarse más o menos cuando un desconocido lo aborda en la calle, aunque lo haga con cortesía.

Así pues, nuestro transeúnte se sobresaltó..., y hasta se asustó ligeramente cuando aquel hombre le dirigió la palabra.

—Excúseme por importunarle —continuó diciendo el individuo de la piel de vulpeja—, pero es que yo..., yo no sé... En fin, espero que me dispense, pues como usted mismo puede comprobar, me encuentro un tanto confuso...

Y entonces fue cuando el joven de la pelliza se fijó en que aquel individuo no parecía saber muy bien lo que decía. Su arrugada frente estaba muy pálida, su voz era insegura, sus pensamientos nadaban en la confusión, y las palabras le salían de la boca con gran trabajo, pudiéndose apreciar que efectivamente le resultaba harto laborioso el simple hecho de dirigirse a otra persona con un ruego, aun cuando esta persona, por su apariencia externa, fuese inferior a él socialmente. Si a todo esto se añade que dicho ruego provenía de un caballero como aquél, que vestía una piel magnífica, lucía un irreprochable frac verde y ostentaba sobre él diversas condecoraciones, entonces se comprenderá que la escena resultara incluso más extraña de lo normal.

El caballero de la piel de vulpeja parecía ser consciente de todo ello, y sin duda por eso se había turbado de aquella manera. No pudiendo dominarse, refrenó como pudo su emoción y se dispuso a poner término a aquella enojosa situación, que él mismo había provocado.

—Dispénseme usted, señor... No me di cuenta muy bien de lo que hacía. Sé que no me conoce y... Bueno, perdóneme si en algo le he molestado al detenerlo en su camino.

Después de esto, se quitó el sombrero, lo agitó en el aire a manera de saludo, y se alejó de allí a toda prisa.

—Señor, permítame...

Pero el elegante caballero de la piel de vulpeja había desaparecido ya, como tragado por las sombras. Al joven de la pelliza no le quedó otro remedio que dejar que se marchara, si bien pensó: «¡Vaya tipo tan extraño!»

Después de haberse admirado diversas veces de lo ocurrido, y cuando ya comenzaba a olvidarse de ello, el joven se dedicó a pensar de nuevo en sus propios asuntos. Empezó otra vez a dar paseos, arriba y abajo, por la acera que había frente a un edificio de varios pisos, sin perder de vista la puerta del mismo.

De pronto comenzó a aparecer una espesa niebla, pero el joven se alegró, ya que de este modo se notaría mucho menos su incansable ir y venir, a pesar de que no tenía otro espectador que un cochero, el cual parecía aguardar inútilmente a que solicitara sus servicios algún cliente.

—¡Excúseme...!

El joven volvió a sobresaltarse. Y para mayor sorpresa volvió a encontrarse frente a frente con el caballero de la vulpeja y del frac verde.

—Perdone usted que vuelva de nuevo a... —comenzó a decir el extraño personaje—, pero he pensado que usted es seguramente un hombre de honor y que... Por favor, no se fije en mí como persona... Bueno, quiero decir que no tenga en cuenta lo que yo pueda significar socialmente. Lo único que quiero de usted es que me considere como un ser humano, sin más ni más, que se ve en la precisión de dirigirse a usted con un ruego apremiante. Necesitaría que alguien me hiciera un favor...

—Si está dentro de mis posibilidades... Dígame de qué se trata.

—Quizá esté pensando usted que voy a pedirle dinero...

El misterioso individuo frunció la boca bajo la forma de una sonrisa. Después palideció y al final estalló en una especie de carcajada histérica.

—Verá, caballero, yo...

—Bueno, perdóneme... Ya comprendo que le estoy molestando... ¿Sabe una cosa? ¡Es que no me puedo soportar a mí mismo! Míreme usted como a una persona que no se da cuenta muy bien de lo que ocurre a su alrededor, algo así como si no estuviera en mis cabales, pero no piense usted que...

—¡Vamos, caballero, dígame lo que sea! —le interrumpió el joven en tono apremiante, aunque los gestos de su cabeza fuesen más bien de impaciencia.

—¡Ah! ¡De modo que me habla así! —replicó inopinadamente el caballero—. ¿Por qué un jovenzuelo como usted se atreve a tratar de semejante forma a un hombre como yo? ¡Santo Dios! Pienso que debo haber perdido el juicio... Veamos, amigo mío, ¿qué le parezco ahora, en esta actitud de humillación? ¿Quiere responderme sinceramente?

El joven lo miró con aire de desconcierto, pero no dijo absolutamente nada.

—Bueno, como usted no quiere contestarme, permítame que le haga yo una pregunta... ¿Ha visto pasar por aquí a una señora? —dijo el caballero de la vulpeja con una súbita resolución.

—¿A una señora?

—Sí, eso es. Ya ve, ahora se extraña de que fuera tan simple lo que iba a pedirle... ¡Y ya lo vé! ¡A eso se reducía mi ruego! ¿Acaso creía de verdad que iba a pedirle dinero? Vamos, dígame, ¿ha visto pasar por aquí a una señora?

—¿Una señora? ¿Y qué sé yo? ¡Han pasado tantas por este mismo lugar!

—Muy bien... —interrumpió al joven el distinguido caballero, con una amarga sonrisa—. Sepa que no era exactamente eso lo que quería decirle. La verdad es que yo..., hubiera querido ser más preciso desde un principio. Mi pregunta debería haber sido la siguiente... ¿Ha visto usted a una señora con una piel de zorro, un capuchón de terciopelo negro y un velo del mismo color?

—No, señor... No he visto a ninguna señora vestida así.

El joven, por su parte, quería preguntar también algo al caballero del frac verde, pero éste había vuelto a desaparecer en la niebla. Cuando fue a formular su pregunta, el joven ya sólo pudo distinguir la silueta del excéntrico caballero, que se alejaba a toda prisa.

«¡Que se vaya al diablo!», exclamó para sí el nocturno paseante.

El joven, visiblemente malhumorado, se ciñó la bufanda al cuello un poco más, y reanudó sus paseos sin olvidar la puerta de la casa que vigilaba. En el fondo, y por varias razones; estaba furioso. «¿Por qué no vendrá de una vez? —pensaba—. ¡Pronto serán ya las ocho!»

No se equivocaba el joven, porqiie en aquel mismo instante comenzaron a oírse las primeras de las ocho campanadas en el reloj de una torre cercana.

—¡Excúseme...!

—¿Otra vez? —exclamó el joven, al ver de nuevo al dichoso caballero—. ¿Se ha propuesto darme la noche a fuerza de sustos?

—Por eso le digo que me perdone... En fin, aquí me tiene de nuevo. Es lógico que le parezca raro, pero es que...

—Caballero, ¿por qué no intenta explicarse sin tantos rodeos? Hasta el momento no he conseguido enterarme aún de lo que usted desea. Dígame, ¿qué quiere de mí?

—¡Ah! Por lo que veo, usted es de esos jóvenes que tienen prisa para todo. Está bien, se lo diré todo con el menor número de palabras que me sea posible. No puedo hacer otra cosa, así es que... Verá, yo soy de los que creen que las circunstancias unen ocasionalmente a hombres que, en lo que se refiere a su condición, no tienen nada de común entre sí... ¡Ah! Ya veo que comienza a impacientarse de nuevo. Pero la cuestión es que no sé cómo expresarme... Ya le he dicho antes que ando buscando a una señora. Verá que estoy dispuesto a confiárselo todo, sólo que creo que debo cerciorarme o comprobar, si lo prefiere mejor, el lugar donde se encuentra esa señora. Po lo demás, no creo que le interese a usted conocer la identidad de dicha señora.

—Como quiera, pero continúe, por favor...

—¿Que continúe? Dígame, ¿por qué emplea ese tono para hablar? Bueno, tal vez le haya ofendido por llamarle «joven», pero le aseguro que no. En resumen, si usted quisiera hacerme un gran favor... Se trata de esa señora. No puedo decirle otra cosa sino que pertenece a una familia muy distinguida, con la que tengo cierta relación... Dicho de otro modo, como yo me encuentro así, es decir, que no tengo a nadie en este mundo...

—Bien, ¿y qué más? Continúe.

—¡Ah, me gustaría verle a usted en mi lugar, joven! ¡Vaya! ¡Otra vez he vuelto a llamarle «joven»! Le ruego que me disculpe. Por lo demás, los minutos son preciosos y urge que... Bueno, figúrese que esa señora... Pero, veamos, ¿no podría decirme usted quién vive en esa casa?

—¡Vaya! ¡Ahora sale con ésas! ¡En este edificio vive mucha gente, señor mío!

—Sí, tiene razón —dijo el extraño caballero, sonriendo por lo bajo y tratando de salvar así la situación—. Ya comprendo que hasta ahora me he expresado con una extrema vaguedad, pero... A propósito, ¿por qué me habla usted en ese tono? Cierto que yo no me expreso como es debido, lo reconozco, pero no creo que esto sea motivo suficiente... Bueno, quiero decir que, si usted fuese un hombre generoso, consideraría que ya me he humillado bastante y que... Como le digo, no se trata de una dama de mediana posición, sino que por el contrario pertenece a una familia muy distinguida... Perdone, pero estoy trastornado, y reconozco que le hablo como si se tratara de una novela de Paul de Kock, de esas que tienen «poco fondo», al decir de las gentes, cuando lo malo de tales novelas es que... Pero, bueno, dejemos esto.

El joven comenzó a mirar con ojos compasivos al hombre de la vulpeja, que una vez más acababa de hacerse un lío con sus propias palabras. Lo contemplaba con una sonrisa estúpida, mientras se llevaba instintivamente las manos al cuello de su pelliza para resguardarse del frío.

—¿Me preguntaba usted antes quién vive en ese edificio? —dijo de pronto el joven, retrocediendo un paso.

—Sí, pero ya sé su respuesta. ¡En ese edificio vive mucha gente!

—Es cierto, pero conozco a alguien que vive ahí... Es una mujer que se llama Sofia Ostafievna —repuso el joven en voz baja y animado por un súbito deseo de mostrarse simpático.

—¡Ah, vamos! ¡Entonces es de suponer que usted sabe algo más!

—Le aseguro que no, que no sé nada más de lo que le he dicho, aunque es cierto que, a juzgar por su agitación, cualquiera podría decir que...

—Le diré lo que sé, joven... ¡Oh, le pido perdón de nuevo! Acabo de enterarme por la criada de que ella visita esta casa, ¿comprende? Pero usted se ha equivocado, porque la dama a que yo me refiero no viene a ver a Sofia Ostafievna, entre otras cosas porque..., ¡ni siquiera la conoce!

—¡Ah! ¿No...? ¡Entonces dispense!

—Por lo que veo, nada de lo que constituye mi problema le interesa a usted —observó el extraño personaje.

—Escuche, caballero —comenzó a decir el joven—, ignoro la causa de su actual estado de espíritu, pero quisiera saber una cosa. Dígame, ¿acaso le engaña una mujer? Si es así —añadió sonriendo, con una evidente intención en su tono de ser comprensivo—, y usted lo quiere reconocer, creo que entonces nos podríamos entender, pero mientras tanto...

—¡Ah, es usted muy astuto! ¡Va a terminar conmigo y con mi integridad! —exclamó el caballero de la vulpeja—. En fin, se lo confesaré todo. Ha adivinado usted de qué se trata. Ya sé que no es para sentir vergüenza, porque al fin y al cabo, ¿quién está libre de que le ocurra otro tanto? Sepa que su compasión me conmueve, entre otras cosas porque los jóvenes de hoy en día... Bueno, lo que quiero decir es que, entre la juventud, como usted debe saber, suele afirmarse que... En resumen, usted debe saberlo mejor que yo.

—¡Oh, claro que sí! No se esfuerce, le comprendo perfectamente. Lo que ya no comprendo tan bien, caballero, es en qué puedo servirle.

—En seguida lo verá. Al menos, convendrá conmigo en que una visita a Sofía Ostafievna es muy poco probable... Por lo demás, tampoco sé a punto fijo dónde ha podido ir la dama en cuestión. Lo único que sé de cierto es que ha entrado en ese edificio, ¿comprende? Por eso, al verle a usted, aquí, dando paseos arriba y abajo, que era lo mismo que hacía yo, sólo que por la otra acera, me dije... Sepa usted que yo estaba esperando a esa señora. Me consta que está ahí dentro... Quería tener un encuentro con ella y exponerle con toda tranquilidad lo poco decente y lo escandaloso que resulta... En fin, ya me comprende usted.

—¡Oh, claro que sí! Pero dígame de una vez...

—Sin embargo, no crea que lo hago por mí. No piense usted nada de eso. ¡Oh, no! ¡Esa mujer es para mí una extraña! Su marido está allí, en el puente Vosnesenski. Hubiera querido venir él mismo, pero no es capaz de hallar la fuerza de voluntad necesaria para decidirse... Como les ocurre a todos los maridos que se encuentran en tal situación, no acaba de creerse que lo que le han dicho sea verdad —el caballero de la vulpeja hizo un esfuerzo por sonreír en este punto—. Yo no soy más que un amigo suyo, de forma que habrá de reconocer que, a pesar de las apariencias, no soy lo que usted habrá creído. La situación está clara, ¿no es así?

—Por supuesto, señor. ¿Y qué más? Si no me equivoco, todavía no me ha dicho lo que pretende de mí. ¿En qué puedo ayudarle, caballero?

—Bien, déjeme explicarle. Como le vengo diciendo, yo estoy aquí por delegación, pues se me ha encargado... Bueno, usted ya comprende. ¡Pobre amigo mío! Pero yo sé que esa joven astuta tiene siempre a Paul de Kock en su almohada, y por todo ello creo que no debe serle difícil ausentarse de su casa sin que nadie se entere. Hablando con toda sinceridad, lo único que la criada me ha dicho es que ella acostumbraba venir a esa casa, y por eso estoy aquí... En definitiva, quiero sorprenderla saliendo de ahí, ¿comprende usted? Por otra parte, hace tiempo que yo había tenido una corazonada así, y por esto quería preguntarle a usted, que iba y venía por la calle... En fin, no sabría cómo decirle...

—¿Otra vez está así? Veamos, ¿qué es lo que en resumen quiere usted saber? ¿No va a decírmelo nunca?

—Verá, es que yo, por desgracia, no tengo el gusto de conocerle, y francamente no me atrevo siquiera a manifestar una cierta curiosidad. Por ejemplo, yo quisiera saber quién, qué y por qué... Pero de todas formas, usted me permitirá que le diga...

El caballero de la vulpeja, en extremo emocionado, cogió entonces al joven una mano y se la sacudió con fuerza.

—¡He tenido mucho gusto en conocerle! —exclamó con una indudable sinceridad—. Lo debía haber hecho así desde el primer instante, ¿no le parece? Pero, comprenda, uno está tan excitado a veces, que acaba olvidándose de todo.

El caballero de la vulpeja estaba realmente excitado, tanto que no podía permancer quieto ni un solo instante. Miraba sin cesar a derecha e izquierda. Se apoyaba unas veces en un pie y otras en el contrario, gruñendo de impaciencia, y asiendo continuamente algo, ya sus botones, o las solapas de la pelliza de su interlocutor.

—Verá, mi deseo era dirigirme a usted animado con las mejores intenciones —continuó diciendo—, para rogarle (y perdone la libertad con que me expreso) que efectuara usted sus paseos al otro lado de la calle, ¿comprende? Ya sabe, desde aquí puede vigilarse mucho mejor la puerta, y no querría tener un descuido. No me perdonaría jamás que saliera por esa puerta sin verla. En todo caso, si usted la viera antes que yo, le agradecería infinito que la detuviera y me avisara a gritos, si ello es necesario... ¡Oh, no sé lo que digo! Evidentemente, estoy fuera de mí... Ahora comprendo que mi proposición es tan improcedente como estúpida.

—¿Por qué? Yo no lo creo así.

—¡Ah, no! Por favor, no intente disculparme. Sé que estoy loco y que no tengo remedio. Nunca me había ocurrido una cosa así. ¡Es como si hubiera oído pronunciar mi sentencia de muerte! Incluso podría confesarle que... que en un principio le tomé por el amante.

—Bien, hablemos francamente —dijo el joven—, lo que usted quiere saber es lo que yo hago aquí, ¿no es eso?

—Pero, mi querido amigo, ¿qué dice usted? ¡Dios pie libre de pensar una cosa así! Sin embargo, ¿sería..., sería usted capaz de darme su palabra de honor de que no es ningún amante que espera?

—No, señor... No tengo el menor inconveniente en decirle que, en efecto, soy el amante de una mujer, pero no de la suya... Es de comprender que, en tal caso, no estaría de plantón aquí, en medio de la calle, sino con ella en su casa. Espero que lo comprenda usted así.

—¿Por qué dice de mi mujer, joven? ¿Acaso no le he dicho que se trata de la esposa de un amigo? Sepa que yo soy soltero, como ya creo que le dije. Lo único que... Bueno, yo también tengo una amante...

—¿Y dice usted que el marido espera en el puente?

—Así es, joven. Pero, óigame, sepa que hay también otros... Ya sabe usted que todo son enredos y trapisondas, y que la ligereza de costumbres reina por doquier, sobre todo cuando... Bueno, no era eso lo que deseaba decir.

—¿Y bien?

—Nada más. Pero sepa que me interesa dejar bien claro entre nosotros que yo no soy el marido...

—Está bien, eso ya creo que me lo dijo usted con anterioridad. Ahora que está más tranquilo, le ruego que me deje en paz, ¿le parece bien? Haremos lo que usted ha dicho y, si se presenta la ocasión, prometo avisarle. ¿Está de acuerdo? ¡Porque sepa que yo también estoy esperando a una mujer!

—¡Oh, entonces dispénseme! En seguida le dejo tranquilo, joven... La verdad es que esa impaciencia de su corazón sólo puede inspirarme simpatía. Le entiendo perfectamente, mi querido amigo. ¡Oh, qué bien le comprendo ahora!

—Bueno, pues mejor, ¿no le parece?

—¡Hasta la vista! Pero antes dígame uña cosa...

—¿Qué es lo que quiere ahora?

—Que me prometa formalmente que usted no es el amante. Déme su palabra de honor de que no lo es.

—¡Ah, santo Dios!

—¿Me permite una sola pregunta? Una pregunta solamente... ¿Conoce el apellido del marido de su..., bueno, de la mujer por la que tan interesado se siente?

—¡Claro que lo conozco! Pero le aseguro que no es el suyo. Vamos, caballero, ¿quiere dejarme en paz de una vez?

—¡Ah, comprendo! Pero, dígame, ¿cómo sabe usted cuál es mi apellido?

—Caballero, voy a darle un consejo. Haga el favor de marcharse. Está perdiendo el tiempo, y tanto es así que no se apercibe de que, mientras discute conmigo, esa mujer habría podido escapársele no una, sino cien veces. ¿Qué más desea de mí? Mire, le voy a decir una cosa. La mujer que busca lleva una piel de zorro y un capuchón en la cabeza, mientras que la que yo espero lleva un abrigo a cuadros y un sombrerito de terciopelo azul claro. Y ahora, dígame, ¿qué más quiere usted saber?

—¿Un sombrero de terciopelo azul claro? ¡Pero si ella lleva precisamente un abrigo a cuadros y un sombrero de terciopelo azul claro! —exclamó, fuera de sí, el extraño caballero, que parecía haberse propuesto echar raíces en el suelo, delante del sufrido joven.

—¡Ah, demonios! Entonces debe tratarse de una casualidad, por la sencilla razón de que la mujer que yo espero no acostumbra venir a esa casa.

—Pero, veamos, ¿dónde está ahora la que usted espera?

—¿De verdad le interesa saberlo?

—Es lo único que me interesa en estos momentos.

—¡Demonios! Por lo que veo, usted está loco..., o es un tremendo caradura, además de que no tiene el menor pudor. De acuerdo, le diré que la mujer que yo espero tiene amistades en esta casa, en el segundo piso. Veamos, ¿qué más quiere saber? Porque ahora sólo falta que me pregunte usted su nombre...

—¡Santo Dios! Yo también tengo amistades en el segundo piso de esa casa. ¡Es el general!

—¿Qué general?

—¡Pues el general! Le diré su nombre. ¡Es el general Polovitsin!

—¿Lo ve? No se trata de la misma persona.

—¿No?

—No, señor. Lo que quiere decir que tampoco estamos hablando de la misma mujer. ¿Se convence ahora?

De pronto guardaron silencio los dos. Quedaron como atontados, mirándose mutuamente, el uno frente al otro.

—¡Vaya, hombre! —exclamó repentinamente el joven—. ¿Y ahora puede saberse por qué me mira de esa manera?

El caballero de la vulpeja comenzó a dar muestras de inquietud.

—Le confieso francamente que yo...

—No siga, por favor, si no es para hablar de una forma razonable. Estamos tratando una cuestión que nos interesa a los dos. Veamos, dígame de una vez a quién espera usted... O mejor dicho, ¿qué amistades suyas viven en ese edificio?

—¿Amistades mías?

—¡Claro! ¿Acaso no ha hablado usted de un general?

—¿Sabe lo que pienso, joven? Creo que acertó en mis suposiciones, si debo juzgar por sus ojos...

—¡Demonios! ¿Acaso no estoy aquí, delante sus propios ojos?

—Sí, pero...

—Entonces, dígame una cosa, ¿cómo podría estar con ella al mismo tiempo? ¡Vamos, caballero, no desvaríe! Y ahora hábleme claro de una vez, aunque, bien mirado, a mí me es indiferente que hable o que no hable. Lo que yo querría es que me dejara en paz de una vez.

Y el joven, con la idea de poner punto final a aquella absurda conversación, dio media vuelta e hizo un gesto definitivo en el aire..

—¡Pero si yo no digo nada! Lo único que le pido es que... Verá, yo estaría dispuesto a contárselo todo, si me prometiera... En fin, le hablaré claro. En un principio, mi mujer visitaba a los Polovitsin porque es parienta suya, como usted muy bien debe saber, y yo no sospechaba nada, como es lógico, aunque mejor sería decir que cualquier clase de sospecha estaba muy lejos de mi ánimo. Pero ayer me encontré en la calle a Su Excelencia y, con el consiguiente asombro por mi parte, hube de enterarme de que hacía ya tres semanas que se había cambiado de casa, mientras que mi mujer (bueno, qué digo, la mujer de mi amigo), la señora en cuestión, ha dicho que iba a ver a sus parientes, como si aún vivieran en ese edificio... La sirvienta, por otra parte, me ha dicho que Su Excelencia había alquilado un piso a un tal Bobinitsin, un joven que...

—¡Diablos! ¿Otra vez volvemos a las andadas?

—¡Perdóneme! Comprenda, es que estoy fuera mí.

—¡Bah, que el diablo se lo lleve! ¿Qué me importa que esté fuera de sí? Claro que ahora es cuando empiezo a comprenderlo todo. ¡Ah, mire usted eso!

—¿Dónde? ¿Dónde...? ¿Qué ocurre? Por favor, joven, si se ve en la necesidad de llamarme, hágalo con el nombre de Ivan Andreievich...

—¡Ivan Andreievich! ¡Vaya, nunca hubiera podido imaginármelo!

—¡Aquí estoy! —gritó en seguida el caballero de la vulpeja, volviendo junto al joven—. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está ella?

—No está en ningún lado, hombre de Dios. Si le he llamado, ha sido para saber únicamente cuál es el nombre de esa dama.

—Glaf...

—¿Glafira?

—No, no es precisamente Glafira... Deberá perdonarme, joven, pero no puedo revelarle su nombre.

Y el honrado caballero, al decir aquello, se puso completamente blanco.

—Está bien, de acuerdo. No se llama Glafira. Ya sabía yo que no se llamaba así... Pero ése tampoco es el nombre de la otra. Y ahora dígame: ¿a quién ha ido a yer en esa casa?

—¿A qué casa?

—¿A qué casa va a ser? ¡Demonios! ¡A esa de enfrente!

El joven se sentía tan furioso, que le resultaba prácticamente imposible estarse quieto.

—¡Ah! ¿Lo ve usted? ¿Por qué sabía que ella se llama Glafira?

—Por favor, joven, no emplee ese tono para hablarme.

—¡Diablos! ¡Yo empleo el tono que acostumbro emplear cuando hablo con las personas! ¿Quién se ha creído usted que es? Vamos, dígame de una vez por todas quién es esa mujer. Confiese de una vez que se trata de su esposa.

—¡Nada de eso...! ¿Cuántas veces he de decirle que soy soltero? Y, desde luego, lo que no me parece nada bien es que, en una conversación como la presente, sostenida con un hombre que tiene mil problemas, saque usted a relucir esa expresión de «¡diablos!» a cada momento. ¿Por qué no sabe hablar en otros términos más correctos?

—¡Vaya! ¡Volvemos a estar en las mismas! Con usted resulta, imposible dialogar.

—¡Y a usted le ciega la cólera! Por eso prefiero callarme... ¡Cielo santo! ¿Qué es eso?

—¿A qué se refiere?

En efecto, de pronto comenzaron a oírse unos rumores de risas. Se trataba de dos mujeres elegantemente vestidas, que salían en aquel momento de la casa. Al verlas, los dos hombres se lanzaron con rapidez a su encuentro.

—¡No hay nada que hacer!

—¿Qué quiere usted decir?

—Que no es ella...

—¡Cómo! ¿No han acertado ustedes? —comentó una de las dos mujeres en tono irónico.

Entretanto, la otra sé dirigió hacia el coche parado, y llamó:

—¡Cochero!

—¿Adonde vamos, señoritas?

—A Pokrov Ven, Anushka, sube. Te llevaré conmigo.

—Vamos, cochero.

El carruaje arrancó y volvieron a quedarse solos los dos obsesionados vigilantes de la calle.

—¿De dónde habrán salido esas dos mujeres? —comentó el joven.

—¿No cree usted que deberíamos haberlas seguido?

—¿Seguirlas? ¿Adonde?

—¿Adonde iba a ser? ¡Pues a casa de Bobinitsin!

—Seguir a la gente es algo que no está bien.

—¿Y por qué no? No es que yo me niegue a ir, pero me figuro que aunque tuviéramos éxito, ella diría otra cosa... Diría que había venido hasta aquí para sorprenderme, con lo cual le daría pie a hacerme sus acostumbados reproches.

—Mire, yo no sé nada de todo este embrollo, pero... ¿por qué no hacemos la prueba? ¡Suba usted a casa del general!

—¡Pero si ya no vive aquí!

—Es igual. ¿No comprende? Si ella ha estado en su casa, usted también va a verlo. En resumen, usted podría simular no saberse enterado del cambio de domicilio del general, y manifestar que iba sólo con objeto de recoger a su esposa...

—¿Y luego?

—Luego va usted a ver a quien desee... A Bobinitsin, por ejemplo, ¿le parece bien?

—Bueno, pero usted... Dígame, después de todo, ¿qué le va ni le viene en todo este asunto?

—¡Vaya! ¡Otra vez estamos con lo mismo! ¿Acaso desvaría usted hasta tal punto?

—¿Por qué se pone así? Comprendo que usted quiera saber, pero de eso...

—¿Y quién quiere saber? ¿No ha sido usted quien ha venido preguntando.aquí? ¡Bah, que el diablo se le lleve! No pienso preocuparme más de sus cosas. Iré yo solo adonde sea necesario. Si le parece bien, póngase a vigilar la salida por si acaso... ¡Vamos, hombre, dése prisa!

—Por lo que veo, usted se ahoga en un vaso de agua, mi querido amigo —exclamó el caballero de la vulpeja, pareciendo estar él mismo próximo a la desesperación.

—¡Cómo! ¿Qué tiene de particular el hecho de que yo pueda acalorarme? —preguntó el joven entre dientes, apremiando al caballero—. Al fin y al cabo, ¿quié es usted para censurar mis enfados?

—Caballero, permítame que...

—¡No le permito nada! Al menos hasta que diga por lo menos cuál es su nombre. Vamos, dígame, ¿cómo se llama usted, señor mío?

—No lo sé... No sé domo me llamo, joven. ¿Par qué necesita usted saber mi nombre? No puedo decírselo. A cambio, si quiere, le acompañaré con sumo gusto. No crea que pienso quedarme atrás, porque estoy dispuesto a todo. No obstante, si hemos de seguir juntos, le puntualizaré que yo estoy acostumbrado a un lenguaje más correcto que el que emplea usted. En mi opinión, uno no debe dejar que le arrebate nadie su presencia de espíritu, ¿comprende lo que quiero decir? Pero si usted, por algún motivo, ha perdido la serenidad, no por ello debe olvidar las conveniencias... ¡Usted es todavía muy joven, amigo mío!

—¿Y a mí qué me importa que usted sea viejo?! Si es así, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se preocupa del marcharse a casa a dormir?

—¡Vamos, joven! ¿Qué es eso de que yo soy viejo? Sepa que no lo soy tanto, lo cual está a la vista. Debo confesar que quizá le haya permitido a usted una excesiva confianza, pero de eso a andar por ahí dando vueltas...

—Está bien. En tal caso, ¿por qué no se va con todos los diablos del infierno?

—Hemos quedado en que le acompañaré... Al fin y al cabo, usted no puede impedírmelo. Los dos están interesados en este asunto, así es que yo le acompaño, ¿de acuerdo?

—Pero, hombre, ¿por qué no habla más bajo? ¿No comprende que va a alborotar a toda la vecindad?

Una vez puestos de acuerdo, los dos hombres cruzaron la calle, penetraron en la casa y subieron las escaleras hasta el segundo piso. En el rellano había muy poca luz y apenas se veía nada.

—Espere... ¿Tiene usted cerillas?

—¿Cerillas dice?

—Claro. ¿Es que no fuma?

—¡Ah, sí! Aquí están... Aquí las tengo, joven.

El señor de la piel de vulpeja hurgaba afanosamente en los bolsillos, en busca de las cerillas, pero sin éxito.

—¡Diablos! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Creo que es ésta la puerta!

—¡Esa, ésa! ¡Esa... es!

—¡Demonios...! ¿Por qué no grita usted un poco más? ¿No ve que despertaremos a todo el mundo?

—Es que yo no estoy acostumbrado a estas aventuras tan poco dignas, compréndalo... Por lo demás, sepa que usted es un mal educado y un insolente.

Al final ardió una cerilla.

—¿Lo ve? Aquí está la placa de metal. Ahí lo pone: Bobinitsin. ¿No lo ve usted?

—Sí, lo veo.

—Pues silencio, y camine despacito, ¿entendido? ¡Vaya, hombre! ¿Qué le ocurre ahora?

—Se ha apagado la cerilla.

—¿Qué le parece? ¿Llamamos?

—Será lo mejor —asintió con firmeza el caballero de la vulpeja.

—Está bien, llame entonces...

—¿Y por qué he de ser yo? Llame usted primero.

—¡Es usted un cobarde!

—¡Pues, de usted tampoco se puede decir que un valiente!

—¡Vamos, llame!

—¿Sabe que a estas alturas casi lamento haberle confiado mi secreto? Usted...

—¿Qué es lo que ocurre conmigo?

—Usted se ha aprovechado de mis momentos de turbación, pues ha visto que yo...

—¡Que el diablo se le lleve! Yo a usted, sin embargo, le encuentro grotesco, y créame que ya es bastante...

—En ese caso, ¿por qué está aquí conmigo?

—¿Y usted?

—¡Vaya una moral! —se quejó casi involuntaria mente el caballero de la piel de vulpeja.

—Pero ¿qué dice de moral? ¿Acaso se considera usted muy moral?

—Es usted quien está cometiendo una inmoralidad.

—¿A qué inmoralidad se refiere?

—En mi opinión, todo marido ofendido... ¡es vam especie de vergüenza pública! ¡Una vergüenza que clama al cielo!

—¡Ah, por fin! ¿De modo que confiesa por fin qul es usted el marido? ¿No decía antes que el marido estaba esperando en el puente? Si es así, ¿por qu| se toma esta historia tan a pecho? ¿Por qué se mete donde no le llaman y corre unas aventuras tan vulgares y a las que, según usted, no está acostumbrado?

—Puestos a tener sospechas, también yo podrá pensar que usted es el amante...

—Si continúa así, no tendré más remedio que creer que es usted poco hombre.

—De modo que, en su opinión, yo soy el marido —dijo el caballero de la vulpeja, como si le hubiesen arrojado un jarro de agua fría.

—¡Silencio! ¡Cállese! ¿No oye usted?

—¡Es ella!

—No creo...

—¡Qué oscuro!

En la escalera se hizo de pronto un silencio casi sepulcral, al mismo tiempo que podía detectarse una especie de rumor en el piso de Bobinitsin.

—¡Vamos, hombre! ¿Por qué hemos de reñir entre nosotros? —murmuró el caballero de la vulpeja.

—¡Diablos! ¿Acaso no ha sido usted el primero en considerarse ofendido?

—¡Es que usted me ha tratado con muy pocas consideraciones!

—¿Y cómo quiere que le trate?

—De otra forma más correcta.

—¡Calle usted!

—Sin embargo, reconocerá que todavía es muy joven...

—¿Quiere callarse de una vez?

—Estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? Yo también creo que el marido que se encuentra en semejante situación es poco hombre, un calzonazos, un cornudo...

—Pero, hombre, ¿quiere callar de una vez?

—¿Y por qué perseguir tanto al pobre marido?

—¡Silencio! ¡Es ella,..! ¿No la reconoce?

En aquel mismo Instante, sin embargo, cesó el rumor.

—¿Era ella de verdad?

—¡Claro que lo era! ¿Por qué se ha emocionado usted de esa manera? Si de verdad es extraño a todo este asunto, ¿qué puede importarle que sea ella o no?

—¡Caballero, por favor! —exclamó en voz baja el señor de la piel de vulpeja—. Espero que comprenda que en un estado de turbación como el mío... Lo que quiero decir es que usted me lia visto en una actitud demasiado humillante. Por lo demás, es posible que mañana ya no nos volvamos a ver, pero aunque así ocurriera, no crea que me avergüenzo de nada, pues insisto en que se trata de la esposa de mi amigo, el que espera en el puente... Como ya le he dicho con anterioridad, es su mujer... y no la mía. A ese amigo le conozco muy bien. Si quiere, le contaré su historia. Yo soy su amigo, como usted podrá ver; si no lo fuera, ¿cómo iba a tomarme tanto interés por su desgracia? ¡Compréndalo de una vez, joven! Recuerdo que en más de una ocasión le tuve que preguntar «para qué se casaba». Nunca comprendí la necesidad que pudiera tener de comprometer su vida con una mujer caprichosa y coqueta. ¡Son cosas que no se entienden, pero que ocurren! Dígame, ¿acaso no tengo razón? Bueno, la cuestión es que mi amigo se empeñó y se casó, porque según él ansiaba disfrutar de los placeres de la familia... En otros tiempos, él también había sido una especie de conquistador y engañaba a todos los maridos que podía. Ahora, sin embargo, le ha tocado a él la suerte. Así es la vida, ¿no le parece, joven? Usted me perdonará por estas manifestaciones, que la necesidad de la situación me ha arrancado, incluso en contra de mi sentido de la discreción. Mi amigo es ahora un auténtico desdichado...

El caballero de la vulpeja se detuvo en este puntos Le fallaba la voz, pero el joven pudo escuchar una especie de sollozo.

—¡Bah, que el diablo se lo lleve! ¡Por lo visto aún abundan los cretinos en el mundo...! Pero veamos, amigo mío, ¿quiere decirme de una vez quién es?

—No, joven, eso no estaría bien. Reconózcalo usted mismo. Yo procedo con nobleza y sinceridad, mientras que usted..., ¡usted ha vuelto a emplear ese desagradable tono de voz!

—Sí, sí, de acuerdo... Pero, dígame, ¿cuál es su apellido?

—¿Y para qué necesita saber mi apellido?

—¡Vaya pregunta!

—Bástele con saber que me es absolutamente imposible decirle mi nombre...

—Veamos, ¿conoce usted al señor Schabrin? —preguntó súbitamente el joven a su compañero.

—¡Schabrin!

—Sí, Schabrin he dicho. ¿Le conoce?

—No... No sé qué Schabrin puede ser ése —afirmó el señor de la vulpeja, con ojos que parecían amenazar con salírsele de las órbitas—. No conozco a nadie que se llame Schabrin, ésa es la verdad. El amigo del que le hablo es una persona decente, al que conocí por casualidad. Por lo demás, sepa que sus descortesías sólo son explicables a partir de una determinada excitación, propia del momento.

—Pues sepa que ese individuo es un granuja y que no tiene nada de decente. Es un estafador que ha robado una caja de caudales... y que no tardará en tener que habérselas con la justicia.

—Perdone usted —dijo el caballero de la piel de vulpeja, que se había puesto pálido como la cera—. Usted no conoce a mi amigo, si no hablaría de otro modo de él. Es evidente que no le ha visto nunca ni de lejos.

—Es cierto que personalmente no le conozco, pero a cambio conozco perfectamente su carácter, basándome en fuentes que le son muy allegadas...

—¡Ah, amigo mío! ¿Puede saberse de qué fuentes habla? Como usted sabe, yo soy tan distraído que...

—Ese individuo es un majadero, ya se lo digo yo. Es un calzonazos, que no sabe guardar a su mujer en casa, ¿qué más quiere que le diga?

—Le ruego que me disculpe, joven, pero mucho me temo que le esté cegando su ofuscación.

—¿Qué ofuscación?

—La suya.

—¡Vamos, hombre!

—Sé muy bien lo que le digo.

—¡Cállese! ¡Silencio! ¿No ha oído?

En el piso de Bobinitsin volvió a oírse, en efecto, un rumor. Y poco después se abrió la puerta, a la vez que se dejaban oír unas voces.

—¡Ah! ¡No! ¡No es ella! Estoy seguro de que no es ella. Conozco bien su voz y... ¡No! ¡No es ella, desde luego! —aseguró el caballero de la piel de vulpeja, mientras volvía a ponérsele la cara tan blanca como la pared.

—¡Cállese! —ordenó de pronto el joven. Y se adosó a un rincón para no ser visto. —No es ella, ya se lo digo... Créame que lo celebro infinitamente.

—Bueno, hombre, pues en ese caso ya puede marcharse, ¿no le parece? ¡Vamos, largúese!

—¿Y usted? ¿Por qué quiere quedarse aquí?

—Porque tengo algo que hacer, mientras que usted... ¿Por qué no se marcha de una vez y me deja tranquilo?

En aquel momento volvió a abrirse la puerta y el señor de la piel de vulpeja se apresuró a desaparecer, escaleras abajo. Casi rozando con él, pasaron un caballero y una dama..., ¡y el joven creyó que se le saltaba el corazón del pecho! Primero percibió una clara y conocida vocecita de mujer, y luego una voz recia de hombre, que le era completamente desconocida.

—No hay por qué preocuparse, tomaré un trineo —dijo la voz del hombre.

—De acuerdo. Me parece muy bien.

—No tardará mucho en llegar a la puerta. Es cosa de un momento, ya lo verás...

Después de decir esto, el hombre desapareció, quedándose sola la mujer.

—¡Glafira! —dijo entonces el joven, saliendo de su escondrijo y cogiendo a la dama por la muñeca—. ¿Es así como respetas tus juramentos?

—¿Quién eres? ¡Ah, ya veo! Eres tú, Tvogorov... ¡Santo cielo! ¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa!

—¿Quién era ese individuo?

—¡Mi marido! ¿Quién quieres que sea? Márchate cuanto antes, por Dios, que volverá en seguida. Ya sabes, hemos venido a ver a Polovitsin...

—¡Pero si Polovitsin hace por lo menos tres semanas que no vive aquí! ¡Lo sé todo!

—¡Ah...!

Y al lanzar esta pequeña exclamación, la dama echó a correr escaleras abajo, todo lo rápidamente que le fue posible. Pero el joven corrió tras ella y la alcanzó haciendo que se detuviera nuevamente.

—¿Quién te ha dicho eso? —quiso saber la dama.

—Tu propio marido, Ivan Andreievich, que se encuentra en tu presencia...

En efecto, era Ivan Andreievich quien así hablaba, y al que el joven reconoció como su inseparable compañero de toda la noche. Ahora estaba en la escalera, delante de su esposa.

—¡De modo que eres tú! —exclamó el marido.

—Ah! C'est vous! —exclamó a su vez Glafira Petrovna, abalanzándose hacia él con sincera alegría—. ¡Oh, Dios! ¡Las cosas que a mí me suceden siempre...! ¿Sabes? Estuve en casa de los Polovitsin, ya te puedes imaginar... Como sabes, viven en el puente Ismailov, ¿lo recuerdas? Bien, el caso es que tomé allí un trineo, pero en el trayecto se espantaron los caballos y fui despedida sobre la nieve, a unos cien pasos de aquí... Al cochero le llevaron al hospital, pues parecía trastornado. Menos mal que en aquel momento llegó el señor Tvogorov...

—¿Cómo?

El señor Tvogorov se parecía desde luego mucho más al asombro personificado que a sí minmo.

—El señor Tvogorov me reconoció en seguida y tuvo la amabilidad de acompañarme, pero ahora, puesto que estás tú aquí, me volveré contigo a casa. Permítame, señor Tvogorov, que le exprese mi más profunda gratitud.

Y al decir esto, la dama tendió su mano al señor Tvogorov, que parecía cada ves más atónito, y que le estrechó la suya con tanta fuerza que casi le arranca un grito.

—Es el señor Ivan Ilich Tvogorov —dijo la dama, presentándolo a su marido—. Un amigo mío del que creo haberte hablado alguna vez. Tuve el gusto de conocerle en el último baile que dieron los Skorlupov, ¿lo recuerdas?

—¡Oh, sí! Claro que lo recuerdo —aseguró con calor el caballero de la piel de vulpeja—. ¡Mucho gusto, señor...!

Y con sincera alegría estrechó la mano del señor Tvogorov.

De pronto se dejó oír la voz recia de antes:

—¿Qué significa esto? ¿Con quién estás hablando?

Y ante el pequeño grupo apareció un caballero muy alto, que se caló unos impertinentes y examinó con la mayor atención al caballero de la vulpeja.

—¡Ah! ¡Hola, señor Bobinitsin! —exclamó entonces la dama, con su tono más meloso—. ¿De dónde sale usted, si me permite la pregunta? ¡Figúrese que acaban de despedirme por la nieve los caballos desbocados de un trineo! ¡Ha sido terrible! Pero aquí está mi marido... Jean, permíteme que te presente al señor Bobinitsin, a quien tuve el gusto de conocer en el baile de los Karpov.

—¡Ah! ¡Encantado, señor! Permítanme, voy a buscar un coche...

—Sí, Jean, anda. Todavía tengo los nervios de punta a causa del susto que me he llevado. No me siento demasiado bien. Esta noche en el baile de máscaras... —susurró la dama al oído de Tvogorov—. Adiós, señor Bobinitsin. ¿Nos volveremos a ver mañana en el baile de los Karpov?

—No sé si iré mañana allí —repuso Bobinitsin, que murmuró algo al oído de la dama, para terminar su frase, tras lo cual hizo una reverencia y montó en su trineo.

Entonces se presentó un segundo trineo, en el cual subió la dama. El caballero de la vulpeja, sin embargo, titubeó antes de hacerlo. Al parecer, no se encontraba en condiciones de hacer ningún movimiento, mientras contemplaba con ojos desorbitados al joven de la pelliza, que sólo oponía a su descaro una sonrisa no precisamente muy espiritual.

—No sé...

—Encantado de haberle conocido —repuso el joven con una leve inclinación, que en cierto modo le sirvió para echarse hacia delante, pues de pronto dejó su rostro traslucir una sombra de precaución temerosa.

—¡Mucho gusto!

—Creo que ha perdido usted un chanclo...

—¡Ah, es cierto! ¡Muchas gracias! Eso me ocurre por usar chanclos de goma.

—Pues, según dicen, con los chanclos de goma sudan los pies —dijo el joven, con un aparente interés.

—Jean, ¿vienes ya?

—En seguida voy, querida... Permíteme un momento. Señor —añadió, dirigiéndose al joven—, le agradezco su consejo sobre los chanclos. ¡Excúseme!

—Por favor...

—¿Sabe una cosa? Celebro mucho, muchísimo, haberle conocido...

El caballero de la piel de vulpeja se sentó junto a su esposa en el trineo, y después arrancaron los caballos. El joven, entretanto, permaneció inmóvil, pues aún no había conseguido reponerse de su sorpresa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario