Fray Luis de León - (1527-1591)- Poeta y místico español

Nacido el 15 de agosto de 1527 en Belmonte, Cuenca (España), fue monje y más tarde vicario-general y provincial de la orden de los agustinos.

Ejerció como profesor de teología y filosofía en la Universidad de Salamanca, fray Luis de León fue un prestigioso hebraísta y traductor.

Tradujo el Antiguo Testamento, así como textos clásicos griegos y romanos y obras de escritores italianos contemporáneos. Fue encarcelado por la Inquisición durante cuatro años a causa de sus disputas teológicas con los líderes de la orden de los dominicos (Orden de predicadores), tras ser absuelto por el tribunal, regresa a Salamanca donde seguirá enseñando en la universidad hasta 1591, el año de su muerte.

Hoy, tan sólo se conservan 23 de sus poemas líricos, marcados todos ellos por el humanismo del autor y su profundo conocimiento de los clásicos y la Biblia. En 1631 se publicó su obra lírica y se encargó de hacerlo Francisco de Quevedo con el fin de mostrar lo que era el estilo de los primeros y grandes poetas renacentistas. De estas obras destacan Vida retirada, una imitación del Beatus illa de Horacio y las odas A Salinas y Noche Serena.

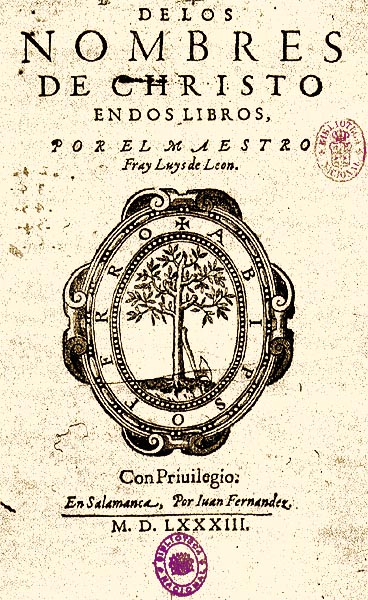

Entre sus obras en prosa destacan De los nombres de Cristo (1583) y La perfecta casada (1583), una obra dentro de las carcaterísticas de la época en la que cuenta las virtudes que deben acompañar a la mujer.

Aunque menos entretenida, menos ligera que `La Perfecta Casada`, `De los nombres de Cristo` es la obra más consistente de las escritas en prosa por Fray Luis.

Pese a que el autor afirma, en la dedicatoria que hace a don Pedro Portocarrero, que compuso la totalidad de la obra en el período en que estuvo en la cárcel, no parece que fuera exactamente así, por ser ése un período de desasosiego del lírico agustino, mientras que en esta obra sobresalen con mucho la serenidad y el equilibrio. Es -con toda probabilidad- cierto que escribiera en la prisión la primera parte, pero que la terminara, corrigiera y diera a imprenta en período de libertad.

La obra se compone de una serie de exposiciones -casi discursos- sobre el sentido -o sentidos- simbólico/s de los adjetivos calificativos dados a Cristo en las Sagradas Escrituras. La estructura es dialogada, para lo que Fray Luis inventa tres personajes: tres frailes agustinos llamados Marcelo (en que aparece traspuesto el autor), Sabino y Juliano, quienes descansando en una finca de la orden, en los días primeros del verano, conversan sobre esos nombres dados a Cristo en los textos bíblicos: Pimpollo, Faces o Cara de Dios, Camino, Pastor, Monte, Padre del Siglo Futuro, Brazos de Dios, Rey de Dios, Príncipe de Paz, Esposo, Hijo de Dios, Amado, Jesús y Cordero. En primer lugar, se van citando los pasajes bíblicos en que cada nombre aparece, para -posteriormente- comentarlos y discutirlos. No hay en el libro ninguna propuesta de ningún sistema teológico, como algún crítico ha querido ver, sino que se recogen -con exclusividad- los contenidos esenciales que se insertan en la Biblia o en los Santos Padres acerca de la teología de Cristo, es, en tal sentido, la utilización de un caudal de contenidos, que están a su disposición.

(Fragmento)

DE LOS

NOMBRES DE CRISTO.

EN DOS LIBROS,

POR EL MAESTRO

Fray Luis de León

Con Privilegio.

En Salamanca, Por Juan Fernández

______________________

M. D. LXXXIII.

Facsímil de la edición príncipe de «Los nombres de Cristo».

LIBRO PRIMERO

DE LOS

NOMBRES DE CRISTO

[APROBACION]

Por orden de los señores del Consejo de su Majestad vi y examiné un libro intitulado De los nombres de Cristo, que compuso el muy reverendo padre nuestro Fr. Luis de León, de la Orden de San Agustín. Y me parece que no sólo no tiene cosa que sea contra la fe y buenas costumbres, mas que como digno de tal autor está lleno de erudición y doctrina, y será de mucha consolación para los devotos cristianos, y así que se le debe dar licencia para que salga a luz y todos gocen de él. Fecha en nuestro Colegio de la Compañía de Jesús de esta Corte, a 20 de abril 1583.

EL DOCTOR RAMÍREZ

[ LICENCIA ]

Su Majestad concede al maestro Fr. Luis de León por su privilegio, que por espacio de diez años él o quien su poder hubiere, y no otro alguno, imprima los libros intitulados De los nombres de Cristo y La perfecta casada, so la penas contenidas en dicho privilegio. En 5 de junio 1583.

A don Pedro Portocarrero, del Consejo de Su Majestad y del de la Santa y General Inquisición

[DEDICATORIA]

[La lección de las Escrituras. —Ocasión y motivo de escribir esta obra.]

De las calamidades de nuestros tiempos, que, como vemos, son muchas y muy graves, una es, y no la menor de todas, muy ilustre señor, el haber venido los hombres a disposición que les sea ponzoña lo que les solía ser medicina y remedio; que es también claro indicio de que se les acerca su fin, y de que el mundo está vecino a la muerte, pues la halla en vida.

Notoria cosa es que las Escrituras que llamamos Sagradas las inspiró Dios a los profetas, que las escribieron para que nos fuesen en los trabajos de esta vida consuelo, y en las tinieblas y errores de ella clara y fiel luz, y para que en las llagas que hacen en nuestras almas la pasión y el pecado, allí, como en oficina general, tuviésemos para cada una propio y saludable remedio. Y porque las escribió para este fin, que es universal, también es manifiesto que pretendió que el uso de ellas fuese común a todos, y así, cuanto es de su parte, lo hizo; porque las compuso con palabras llanísimas y en lengua que era vulgar a aquellos a quien las dio primero.

Y después, cuando de aquéllos, juntamente con el verdadero conocimiento de Jesucristo, se comunicó y traspasó también este tesoro a las gentes, hizo que se pusiesen en muchas lenguas, y casi en todas aquellas que entonces eran más generales y más comunes, porque fueron gozadas comúnmente de todos. Y así fue que en los primeros tiempos de la Iglesia, y en no pocos años después, eran gran culpa en cualquiera de los fieles no ocuparse mucho en el estudio y lección de los libros divinos. Y los eclesiásticos y los que llamamos seglares, así los doctos como los que carecían de letras, por esta causa trataban tanto de este conocimiento, que el cuidado de los vulgares despertaba el estudio de los que por su oficio son maestros, quiero decir, de los perlados y obispos, los cuales, de ordinario en sus iglesias, casi todos los días declaraban las Santas Escrituras al pueblo, para que la lección particular que cada uno tenía de ellas en su casa alumbrada con la luz de aquella doctrina pública y como regida con la voz del maestro, careciese de error y fuese causa de más señalado provecho. El cual, a la verdad, fue tan grande cuanto aquel gobierno era bueno; y respondió el fruto a la sementera, como lo saben los que tienen alguna noticia de la historia de aquellos tiempos.

Pero, como decía, esto, que de suyo es tan bueno y que fue tan útil en aquel tiempo, la condición triste de nuestros siglos y la experiencia de nuestra grande desventura nos enseñan que nos es ocasión ahora de muchos daños. Y así, los que gobiernan la Iglesia, con maduro consejo y como forzados de la misma necesidad, han puesto una cierta y debida tasa en este negocio, ordenando que los libros de la Sagrada Escritura no anden en lenguas vulgares, de manera que los ignorantes los puedan leer; y como a gente animal y tosca, que, o no conocen estas riquezas o, si las conocen, no usan bien de ellas, se las han quitado al vulgo de entre las manos.

Y si alguno se maravilla —como a la verdad es cosa que hace maravillar— que en gentes que profesan una misma religión haya podido acontecer que lo que antes les aprovechaba les dañe ahora, y mayormente en cosas tan sustanciales, y si desea penetrar al origen de este mal, conociendo sus fuentes, digo que, a lo que yo alcanzo, las causas de esto son dos: ignorancia y soberbia, y más soberbia que ignorancia; en los cuales males ha venido a dar poco a poco el pueblo cristiano, decayendo de su primera virtud.

La ignorancia ha estado de parte de aquellos a quien incumbe el saber y el declarar estos libros; y la soberbia, de parte de los mismos y de los demás todos, aunque en diferente manera; porque en éstos la soberbia y el pundonor de su presunción y el título de maestros, que se arrogaban sin merecerlo, les cegaba los ojos para que ni conociesen sus faltas, ni se persuadiesen a que les estaba bien poner estudio y cuidado en aprender lo que no sabían y se prometían saber, y a los otros aqueste humor mismo, no sólo les quitaba la voluntad de ser enseñados en estos Libros y letras, mas les persuadía también que ellos las podían saber y entender por sí mismos. Y así, presumiendo el pueblo de ser maestro, y no pudiendo, como convenía, serlo los que lo eran o debían de ser, convertíase la luz en tinieblas, y leer las Escrituras el vulgo le era ocasión de concebir muchos y muy perniciosos errores, que brotaban y se iban descubriendo por horas.

Mas si como los perlados eclesiásticos pudieron quitar a los indoctos las Escrituras, pudieran también ponerlas y asentarlas en el deseo y en el entendimiento y en la noticia de los que la han de enseñar, fuera menos de llorar aquesta miseria; porque estando éstos, que son como cielos, llenos y ricos con la virtud de este tesoro, derivárase de ellos necesariamente gran bien en los menores, que son el suelo sobre quien ellos influyen. Pero en muchos es esto tan al revés, que no sólo no saben aquestas Letras, pero desprecian, o a lo menos muestran preciarse poco y no juzgar bien de los que las saben. Y con un pequeño gusto de ciertas cuestiones contento e hinchados, tienen título de maestros teólogos, y no tienen la Teología; de la cual, como se entiende, el principio son las cuestiones de la Escuela, y el crecimiento la doctrina que escriben los santos; y el colmo y perfección y lo más alto de ella las Letras Sagradas, a cuyo entendimiento todo lo de antes. como a fin necesario. se ordena.

Mas dejando éstos y tornando a los comunes del vulgo, a este daño, de que por su culpa y soberbia se hicieron inútiles para la lección de la Escritura divina, háseles seguido otro daño, no sé si diga peor: que se han entregado sin rienda a la lección de mil libros, no solamente vanos , sino señaladamente dañosos, los cuales, como por arte del demonio, como faltaron los buenos, en nuestra edad, más que en otra, han crecido. Y nos ha acontecido lo que acontece a la tierra, que, cuando no produce, da espinas.

Y digo que este segundo daño en parte vence al primero; porque en aquél pierden los hombres un grande instrumento para ser buenos, mas en éste le tienen para ser malos; allí quítasele a la virtud algún gobierno, aquí dase cebo a los vicios. Porque si, como alega San Pablo {1}, «las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres», el libro torpe y dañado, que conversa con el que le lee a todas horas y a todos tiempos, ¿qué no hará?; o ¿cómo será posible que no críe viciosa y mala sangre el que se mantiene de malezas y de ponzoñas?

Y, a la verdad, si queremos mirar en ello con atención y ser justos jueces, no podemos dejar de juzgar sino que de estos libros perdidos y desconcertados, y de su lección, nace gran parte de los reveses y perdición que se descubren continuamente en nuestras costumbres. Y de un sabor de gentileza y de infidelidad, que los celosos del servicio de Dios sienten en ellas —que no sé yo si en edad alguna del pueblo cristiano se ha sentido mayor—, a mi juicio, el principio y la raíz y la causa toda son estos libros. Y es caso de gran compasión que muchas personas simples y puras se pierden en este mal paso, antes que se adviertan de él; y, como sin saber de dónde o de qué, se hallan emponzoñadas, y quiebran, simple y lastimosamente en esta roca encubierta. Porque muchos de estos malos escritos ordinariamente andan en las manos de mujeres doncellas y mozas; y no se recatan de ello sus padres; por donde las más de las veces les sale vano sin fruto todo el demás recato que tienen.

Por lo cual, como quiera que siempre haya sido provechoso y loable el escribir sanas doctrinas, que despierten las almas o las encaminen a la virtud, en este tiempo es así necesario que, a mi juicio, todos los buenos ingenios en quien puso Dios partes y facultad para semejante negocio, tienen obligación a ocuparse en él, componiendo en nuestra lengua para el uso común de todos algunas cosas que, o como nacidas de las Sagradas Letras, o como allegadas y conformes a ellas, suplan por ellas, cuanto es posible, con el común menester de los hombres, y juntamente les quiten de las manos, sucediendo en su lugar de ellos los libros dañosos y de vanidad.

Y aunque es verdad que algunas personas doctas y muy religiosas han trabajado en esto bien felizmente en muchas escrituras que nos han dado, llenas de utilidad y pureza; mas no por eso los demás, que pueden emplearse en lo mismo, se deben tener por desobligados, ni deben por eso alanzar de las manos la pluma; pues, en caso que todos los que pueden escribir escribiesen, todo ello sería mucho menos, no sólo de lo que se puede escribir en semejantes materias, sino de aquello que, conforme a nuestra necesidad, es menester que se escriba así por ser los gustos de los hombres y sus inclinaciones tan diferentes, como por ser tantas ya y tan recibidas las escrituras malas, contra quien se ordenan las buenas. Y lo que en las baterías y cercos de los lugares fuertes se hace en la guerra, que los tientan por todas las partes y con todos los ingenios que nos enseña la facultad militar, eso mismo es necesario que hagan todos los buenos y doctos ingenios ahora, sin que uno se descuide con otro, en un mal uso tan torreado y fortificado como es este de que vamos hablando.

Yo así lo juzgo y juzgué siempre. Y aunque me conozco por el menor de todos los que, en esto que digo, pueden servir a la Iglesia, siempre la deseé servir en ello como pudiese; y con mi poca salud y muchas ocupaciones no lo he hecho hasta ahora. Mas ya que la vida pasada, ocupada y trabajosa, me fue estorbo para que no pusiese este mi deseo y juicio en ejecución, no me parece que debo perder la ocasión de este ocio, en que la injuria y mala voluntad de algunas personas me han puesto; porque, aunque son muchos los trabajos que me tienen cercado, pero el favor largo del cielo que Dios, Padre verdadero de los agraviados, sin merecerlo me da, y el testimonio de la conciencia en medio de todos ellos han serenado mi alma con tanta paz, que no sólo en la enmienda de mis costumbres, sino también en el negocio y conocimiento de la verdad veo ahora y puedo hacer lo que antes no hacía. Y hame convertido este trabajo el Señor en mi luz y salud, y con las manos de los que me pretendían dañar ha sacado mi bien. A cuya excelente y divina merced en alguna manera no respondería yo con el agradecimiento debido, si ahora que puedo, en la forma que puedo y según la flaqueza de mi ingenio y mis fuerzas, no pusiese cuidado en esto, que, a lo que yo juzgo, es tan necesario para bien de sus fieles.

Pues a este propósito me vinieron a la memoria unos razonamientos que, en los años pasados, tres amigos míos y de mi Orden, los dos de ellos hombres de grandes letras e ingenio, tuvieron entre sí por cierta ocasión, acerca de los Nombres con los que es llamado Jesucristo en la Sagrada Escritura; los cuales me refirió a mí poco después el uno de ellos, y yo por su cualidad no los quise olvidar.

Y deseando yo agora escribir alguna cosa que fuese útil al pueblo de Cristo, hame parecido que comenzar por sus Nombres, para principio, es el más feliz y de mejor anuncio y para utilidad de los lectores, la cosa de más provecho; y para mi gusto particular, la materia más dulce y más apacible de todas. Porque así como Cristo Nuestro Señor es como fuente, o por mejor decir, como océano que comprende en sí todo lo provechoso y lo dulce que se reparte en los hombres, así el tratar de Él, y como si dijésemos, el desenvolver este tesoro, es conocimiento dulce y provechoso más que otro ninguno. Y por orden de buena razón se presupone a los demás tratados y conocimientos aqueste conocimiento, porque es el fundamento de todos ellos y es como el blanco adonde el cristiano endereza todos sus pensamientos y obras; y así, lo primero a que debemos dar asiento en el alma es a su deseo, y por la misma razón a su conocimiento, de quien nace y con quien se enciende y acrecienta el deseo.

Y la propia y verdadera sabiduría del hombre es saber mucho de Cristo, y a la verdad es la más alta y más divina sabiduría de todas, porque entenderle a Él es entender «todos los tesoros de la sabiduría de Dios», que, como dice San Pablo {}, «están en Él cerrados»; y es entender el infinito amor que Dios tiene a los hombres, y la majestad de su grandeza, y el abismo de sus consejos sin suelo, y de su fuerza invencible el poder inmenso, con las demás grandezas y perfecciones que moran en Dios, y se descubren y resplandecen, más que en ninguna parte, en el misterio de Cristo. Las cuales perfecciones todas, o gran parte de ellas, se entenderán si entendiéremos la fuerza y la significación de los Nombres que el Espíritu Santo le da en la divina Escritura; porque son estos Nombres como unas cifras breves, en que Dios maravillosamente encerró todo lo que acerca de esto el humano entendimiento puede entender y le conviene que entienda.

Pues lo que en ello se platicó entonces, recorriendo yo la memoria de ello después, casi en la misma forma como a mí me fue referido, y lo más conforme que ha sido posible al hecho de la verdad o a su semejanza, habiéndolo puesto por escrito, lo envío ahora a V. M., a cuyo servicio se enderezan todas mis cosas.

[INTRODUCCIÓN]

[Introdúcese en el asunto con la idea de un coloquio que tuvieron tres amigos en una casa de recreo

Era por el mes de junio, a las vueltas de la fiesta de San Juan, al tiempo que en Salamanca comienzan a cesar los estudios, cuando Marcelo, el uno de los que digo —que así le quiero llamar con nombre fingido, por ciertos respetos que tengo, y lo mismo haré a los demás—, después de una carrera tan larga como es la de un año en la vida que allí se vive, se retiró, como a puerto sabroso, a la soledad de una granja que, como V. M. sabe, tiene mi monasterio en la ribera del Tormes; y fuéronse con él, por hacerle compañía y por el mismo respeto, los otros dos. Adonde habiendo estado algunos días, aconteció que una mañana, que era la del día dedicado al apóstol San Pedro, después de haber dado al culto divino lo que se le debía, todos tres juntos se salieron de la casa a la huerta que se hace delante de ella.

Es la huerta grande, y estaba entonces bien poblada de árboles, aunque puestos sin orden; mas eso mismo hacía deleite en la vista, y, sobre todo, la hora y la sazón. Pues entrados en ella, primero, y por un espacio pequeño, se anduvieron paseando y gozando del frescor; y después se sentaron juntos a la sombra de unas parras y junto a la corriente de una pequeña fuente, en ciertos asientos. Nace la fuente de la cuesta que tiene la casa a las espaldas, y entraba en la huerta por aquella parte; y corriendo y estropezando, parecía reírse. Tenían también delante de los ojos y cerca de ellos una alta y hermosa alameda. Y más adelante, y no muy lejos, se veía el río Tormes, que aun en aquel tiempo, hinchiendo bien sus riberas, iba torciendo el paso por aquella vega. El día era sosegado y purísimo, y la hora muy fresca. Así que, asentándose, y callando por un pequeño tiempo, después de sentados, Sabino, que así me place llamar al que de los tres era el más mozo, mirando hacia Marcelo y sonriéndose, comenzó a decir así:

—Algunos hay a quien la vista del campo los enmudece; y debe de ser condición de espíritus de entendimiento profundo; mas yo, como los pájaros, en viendo lo verde, deseo o cantar o hablar.

—Bien entiendo por qué lo decís —respondió al punto Marcelo—; y no es alteza de entendimiento, como dais a entender por lisonjearme o por consolarme, sino cualidad de edad y humores diferentes, que nos predominan, y se despiertan con esta vista, en vos de sangre y en mí de melancolía. Mas sepamos —dice— de Juliano —que éste será el nombre del tercero— si es pájaro también o si es otro metal.

—No soy siempre de uno mismo —respondió Juliano—, aunque ahora al humor de Sabino me inclino algo más. Y pues él no puede ahora razonar consigo mismo mirando la belleza del campo y la grandeza del cielo, bien será que nos diga su gusto acerca de lo que podremos hablar.

Entonces Sabino, sacando del seno un papel escrito y no muy grande:

—Aquí —dice— está mi deseo y mi esperanza.

Marcelo, que reconoció luego el papel, porque estaba escrito de su mano, dijo, vuelto a Sabino y riéndose:

—No os atormentará mucho el deseo a lo menos, Sabino pues tan en la mano tenéis la esperanza, ni aun deben ser ni lo uno ni lo otro muy ricos, pues se encierran en un tan pequeño papel.

—Si fueren pobres —dijo Sabino—, menos causa tendréis para no satisfacerme en una cosa tan pobre.

—¿En qué manera —respondió Marcelo— o qué parte soy yo para satisfacer vuestro deseo, o qué deseo es el que decís?

Entonces Sabino, desplegando el papel, leyó el título, que decía: De los Nombres de Cristo; y no leyó más. Y dijo luego:

Por cierto caso hallé hoy este papel, que es de Marcelo, adonde, como parece, tiene apuntados algunos de los Nombres con que Cristo es llamado en la Sagrada Escritura, y los lugares de ella donde es llamado así. Y como le vi, me puso codicia de oírle algo sobre aqueste argumento, y por eso dije que mi deseo estaba en este papel. Y está en él mi esperanza también, porque, como parece de él, éste es argumento en que Marcelo ha puesto su estudio y cuidado, y argumento que le debe tener en la lengua; y así no podrá decirnos ahora lo que suele decir cuando se excusa, si le obligamos a hablar, que le tomamos desapercibido. Por manera que, pues le falta esta excusa y el tiempo es nuestro, y el día santo y la sazón tan a propósito de pláticas semejantes, no nos será dificultoso el rendir a Marcelo, si vos, Juliano, me favorecéis.

—En ninguna cosa me hallaréis más a vuestro lado, Sabino —respondió Juliano.

Y dichas y respondidas muchas cosas en este propósito, porque Marcelo se excusaba mucho, o, a lo menos, pedía que tomase Juliano su parte y dijese también; y quedando asentado que a su tiempo, cuando pareciese, o si pareciese ser menester, Juliano haría su oficio. Marcelo, vuelto a Sabino, dijo así:

—Pues el papel ha sido el despertador de esta plática, bien será que él mismo nos sea la guía en ella. Id leyendo, Sabino, en él; y de lo que en él estuviese y conforme a su orden, así iremos diciendo, si no os parece otra cosa.

—Antes nos parece lo mismo —respondieron como a una Sabino y Juliano.

Luego Sabino, poniendo los ojos en el escrito, con clara y moderada voz leyó así: